出版社在編輯教科書的過程中,應仔細審核內容。近日一名女網友提到,她在國小六年級的評量上看見一題改錯字的考題,內容詳細描述通緝犯「殺人溶屍」的過程,讓她十分擔心這類教材會影響孩童身心,不禁質問:「出版社當初校稿怎麼過的?」貼文曝光後,掀起網友兩派論戰。

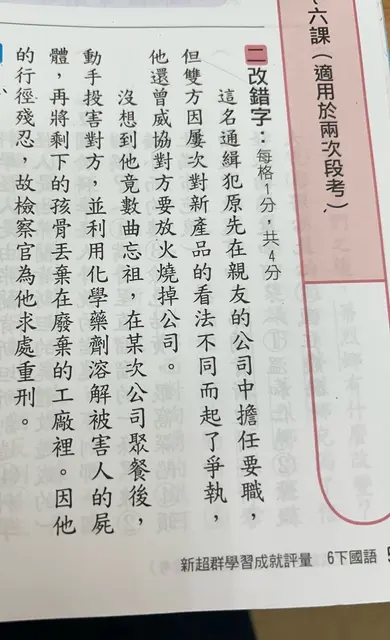

▲南一出版社國小六年級的國語評量考題詳細描述通緝犯殺人溶屍的過程。(圖/翻攝自Dcard)

原PO在Dcard以「出版社當初校稿怎麼過的?」為題發文指出,南一出版社國小六年級的國語評量中,有一道要求學生進行改錯字的考題,內容描述通緝犯在某次公司聚餐後,動手殺害親友,並利用化學藥劑溶解被害人的屍體,再將剩下的骸骨丟棄在廢棄的工廠裡,因行徑殘忍,檢察官為他求處重刑,讓她相當傻眼,「這個過程描述得過於詳細,似乎不太適合放在六年級的國語教材內」,不禁質疑:「怎麼會在國小習題裡出現這種文章?這社會還不夠亂嗎?」

貼文一出,一派網友覺得不適合:「國小需要口味這麼重的舉例嗎?」、「雖然這種事很多不可能沒見過,但作為普通的小六改錯字教材,本來就不該用這種例子吧?又不是什麼新聞/犯防/刑法等專業科目」、「反面教材確實不宜出現」、「確實不太好,本來新聞也沒必要披露這麼多行兇細節」。

另一派網友則認為:「小孩手機看的抖音影片比這更有害」、「小六還好吧,柯南跟恐怖片都不知道看了多少」、「小六應該是還好,雖然會覺得犯案過程寫得太過仔細,但現在有的媒體寫得更詳盡,有的甚至像教學…」、「新聞每天都有的東西啊,一打開手機就看得到,根本沒差」、「現實比這個可怕多」、「這不是剛好機會教育嗎?教了才知道不能這樣」、「有警惕效果,求處重刑啊」。

留言評論